欢迎您访问澳门·威尼斯人(Venetian)轴承生产有限公司

全国咨询热线: HASHKFK

新闻资讯

新闻资讯 威尼斯人常见问题

威尼斯人常见问题澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino(访问: hash.cyou 领取999USDT)2025年是中国电影诞生120周年和世界电影诞生130周年,国内关于电影的书籍出版也呈现出活跃态势。这些电影类新书从电影与文学、电影与时代、电影与传承、电影与时间等多重维度,呈现电影这一综合性艺术门类的丰富意蕴与隽永价值,成为中国与世界共同纪念的这个“电影大年”里重要的文化产品。笔者仅以《百年中国电影文学史》《经典电影这样炼成·祝福》《一个家族的电影史》《永恒和一日:安哲罗普洛斯访谈录》这四部代表性作品为例,简述当下电影书写的多重维度。

1895年12月28日,在法国巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的印度沙龙里,公开放映了卢米埃尔兄弟拍摄的《墙》《婴孩喝汤》《工厂大门》《火车进站》等几部纪实性电影短片,这是各国电影界公认的世界电影正式诞生的日子。在电影诞生之初,电影的呈现形式均以短片为主。这些短片故事情节较为简单,人物也较少;同时,因为是无声片,拍摄时也不需要台词,因此导演和演员完全可以进行即兴创作,电影剧本并非必不可缺。但伴随着长片的问世,电影的故事情节越发复杂,人物形象也日益增多。因此,一个完整、扎实的电影剧本的重要性就越发凸显。

有声电影诞生后,银幕上的人物可以开口说话,电影逐渐成为一种充满复杂性的艺术。用匈牙利电影学者巴拉兹的话来说,“电影剧本就自动跃居首要地位”。这一点,在百年中国电影史的发展脉络中同样得到印证。1931年,剧作家洪深发表了中国第一部有声电影剧本《歌女红牡丹》。这种以人物对白为基本内容、包含场景说明和电影动作叙述的有声电影剧本,既让电影文学的复杂性达到了一个新的高度,也越发呈现出电影的文学剧本与分镜头剧本的分化和分工:前者由电影编剧创作发表,后者由电影导演在文学剧本的基础上改写。这样的分野,一直延续到今天。

李亦中主编的《经典电影这样炼成·祝福》一书,就通过各个门类的丰富史料,将电影《祝福》的时代应生性直观呈现出来。1955年,为纪念鲁迅逝世20周年,夏衍改编鲁迅小说《祝福》,仅花十天时间就完成剧本,交上影厂组织拍摄,上影决定由桑弧执导。而当主创人员已经赴浙东选看外景时,突然传来《祝福》由上影转让北影的指令。1956年4月,桑弧领衔的北影摄制组正式成立,此时距离10月份计划公映时间已不足半年。摄制组最终克服种种困难,确保了文化部于10月19日鲁迅先生逝世纪念日当天隆重举行《祝福》献映式。

黄佐临在以戏剧电影为职业之前,在海外有过商科和社会学的学习经历。这样的教育背景,一方面赋予了他的电影作品以社会批判为主的内容取向,另一方面也让他的影戏创作具备一种海纳百川、兼容并蓄的风格。以他之于影戏创作最为重要的原创性贡献——写意戏剧观为例,就汇聚了20世纪中期世界社会主义国家阵营中最为顶级的三位戏剧大师——苏联的斯坦尼斯拉夫斯基、民主德国的布莱希特和中国的梅兰芳的戏剧理论精华。在《一个家族的电影史》中,郑大圣介绍过一个生动细节,即:晚年的黄佐临跟外孙郑大圣提及自己的藏书,往往能精准说出其归属于哪一个学科门类,以及内容品质如何。原来其书架上的3000多本艺术类藏书,佐临先生全部都仔细阅读过,并对其内容了然于心。

而对郑大圣来说,其导演的戏曲电影《廉吏于成龙》和舞剧电影《永不消逝的电波》中多次有意显现出舞台的“穿帮”景象,显然也跟黄佐临“写意戏剧观”的三大来源之一——布莱希特的“间离”式戏剧理论一脉相承。这种传承一直延续到郑大圣监制、戴玮导演的电影《柳浪闻莺》中——片中男女主角的众多对话与交流场景,总是基于充分的留白,其影像语言传递出的神韵,跟昆曲“一桌二椅”的极简布景和表达手法是完全相通的,“写意”二字的指引不言而喻。

知名电影学者戴锦华教授曾以安哲的电影代表作《雾中风景》为书名,来研究中国1978—1998这20年间的电影文化史。电影《雾中风景》对两个孩子前往德国寻找虚无缥缈的父亲的铁之旅的故事刻画,道出了时间、记忆与历史对于一国民众的集体性伤痛的共同象征意义。安哲在《雾中风景》相关访谈中坦言:“那些过去是我个人的过去,由于我作为电影制作人的职业,它们被拉入当下。”这也正是电影作为公共文化产品的文化认同建构功能的集中体现。借助于对“冷战”的反思,电影作者安哲个人的过往记忆通过电影作品的广泛复制与传播,为承载时代记忆伤痛的希腊乃至全世界民众的迷离记忆与幽暗过往,提供了一个上佳的情绪出口。

1904年5月11日,萨尔瓦多·达利出生于西班牙菲格拉斯的一个小镇,并在那里度过了整个孩提时代。达利本是家中次子,但因为哥哥在3年前患脑膜炎意外离世,他的出生给原本陷入绝望的父母以莫大慰藉,童年的达利也因此从父母身上得到了或许有些过多的期望与溺爱。不过,尽管他们对达利沉迷于画画的行为相对支持,但从达利的感受上,来自母亲的鼓励和支持明显要无私很多。达利说他一生中遭遇的最大打击是母亲的突然去世,因为她是他最崇敬的人,她神圣灵魂的道德价值远高于其他所有,她的高尚让他灵魂的诸多污点变得隐而不见,她的真诚与无私让他自始至终都充满自豪感。

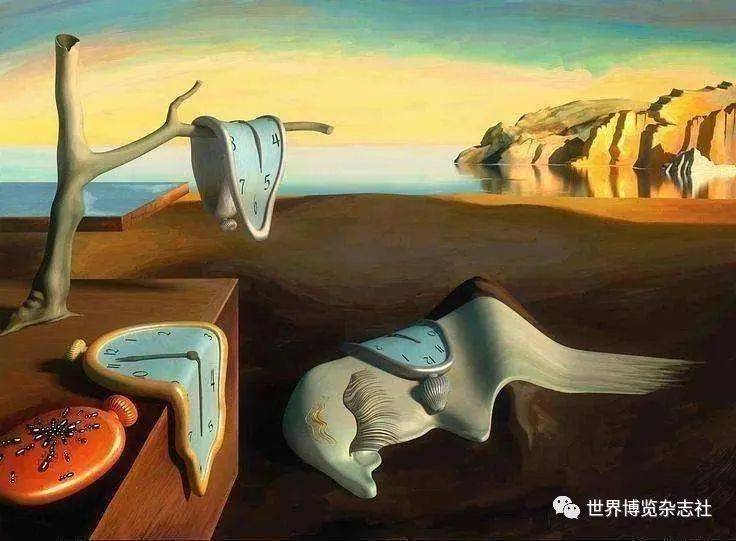

和鲁迅在自家后园中看见墙外的两株树类似,达利中学时代最深刻的记忆,也是他在菲格拉斯基督教教义学校第一教室窗外看到的两棵树。两棵都是柏树,只是左边那棵略矮,右边那棵树身直挺。每天下午,达利的视觉之窗便会在两棵柏树上随着光线的变化打开。在他看来,它们整个下午都像两团黑火焰一样在天空燃烧,并以这种方式告知他课堂内容的单调节奏。达利自言,这两棵柏树就是他的钟表:在下午课堂开始时燃烧,在晚祷告后隐没于黑暗。即便后来他被学校以走神发呆为由调换座位,从视线里剥夺了那两颗柏树,达利依然执着而准确地感知着它们的位置,用想象在时间里重建一切。这一钟表形象,将成为达利后来整个艺术生涯的标志,也是我们理解达利钟表含义的钥匙。

达利青春期的不同之处,还在于它有意识地强化了神话、怪癖,以及在他孩提时代就形成的缺点和美德。在马德里圣费尔南多美术学院,原本满腔热忱的他很快就对老师们失望了,因为尽管他们满身荣誉,却教不了自己任何东西。其实这倒不是达利狂妄自大,也并非老师们平庸无能,反而是由于他们与时俱进的所谓“进步精神”,对新鲜事物与潮流的追逐,让达利觉得过于自由和懈怠。换言之,达利对老师们当时追捧的印象主义、立体主义嗤之以鼻,觉得他们标榜的创作自由是本末倒置,更是他在少年时代玩剩下的。他想要的是表达的精确性,是有关构图、透视和颜色的最准确学识。

之后的达利才逐渐被贴上“超现实主义大师”的标签,尤其是1931年的画作《永恒记忆》的出现。画中那些或挂在树枝、或搁在平台、或披在怪物肩上的柔软钟表,与那块倒放的、爬满蚂蚁、见不到时间的硬表一起,宣告了超现实主义时代的启幕。但随着战争的临近,非政治性的达利与超现实主义者发生了冲突,他在1934年的一次“审判”中被驱逐出超现实主义团体,这让他在上世纪三四十年代进入到新的绘画类型并专注于科学和宗教,艺术风格也更加传统。1940年后,达利移居到美国,一住就是15年。这15年里他在自我宣传上投入了大量时间和工作,一方面使声誉达到巅峰,另一方面也通过与诸多文学作品的交流,拉近了与普通人的距离。

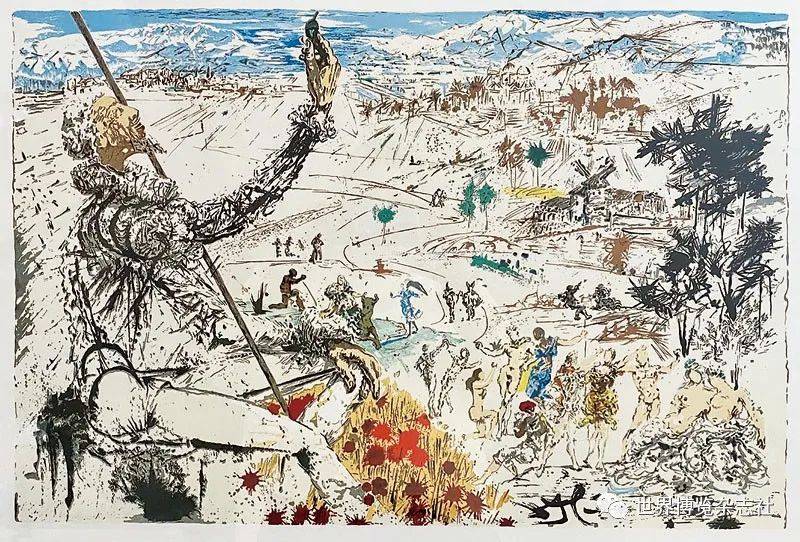

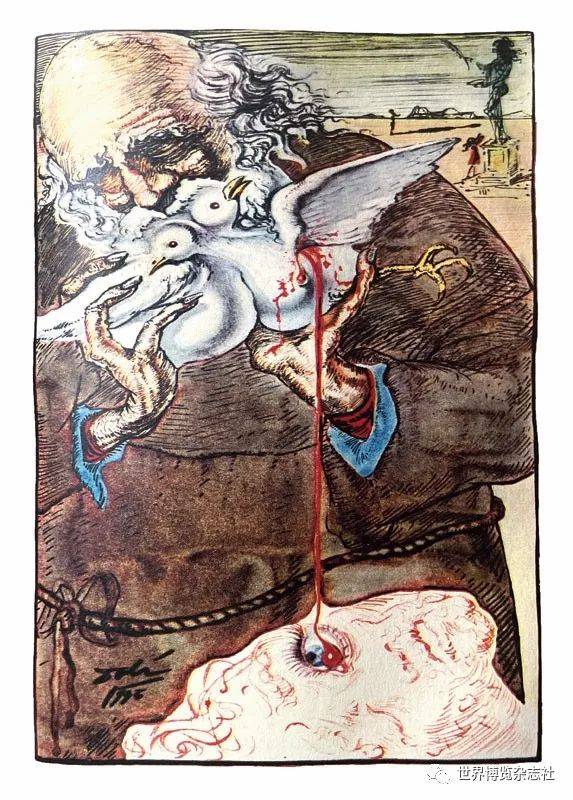

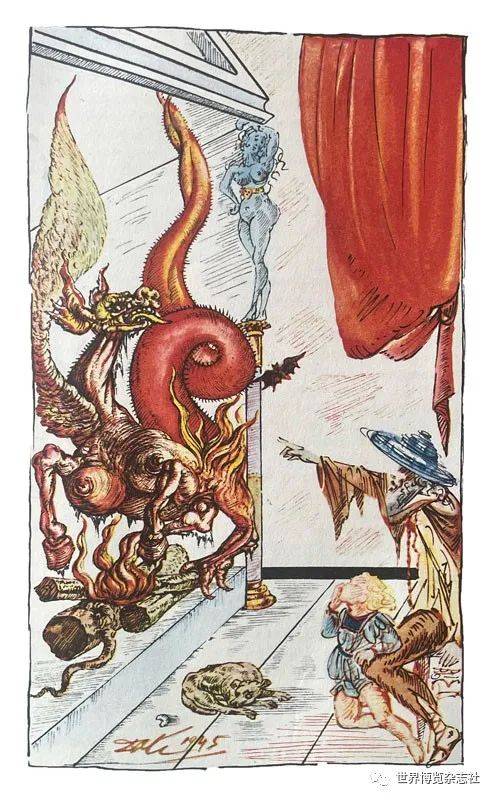

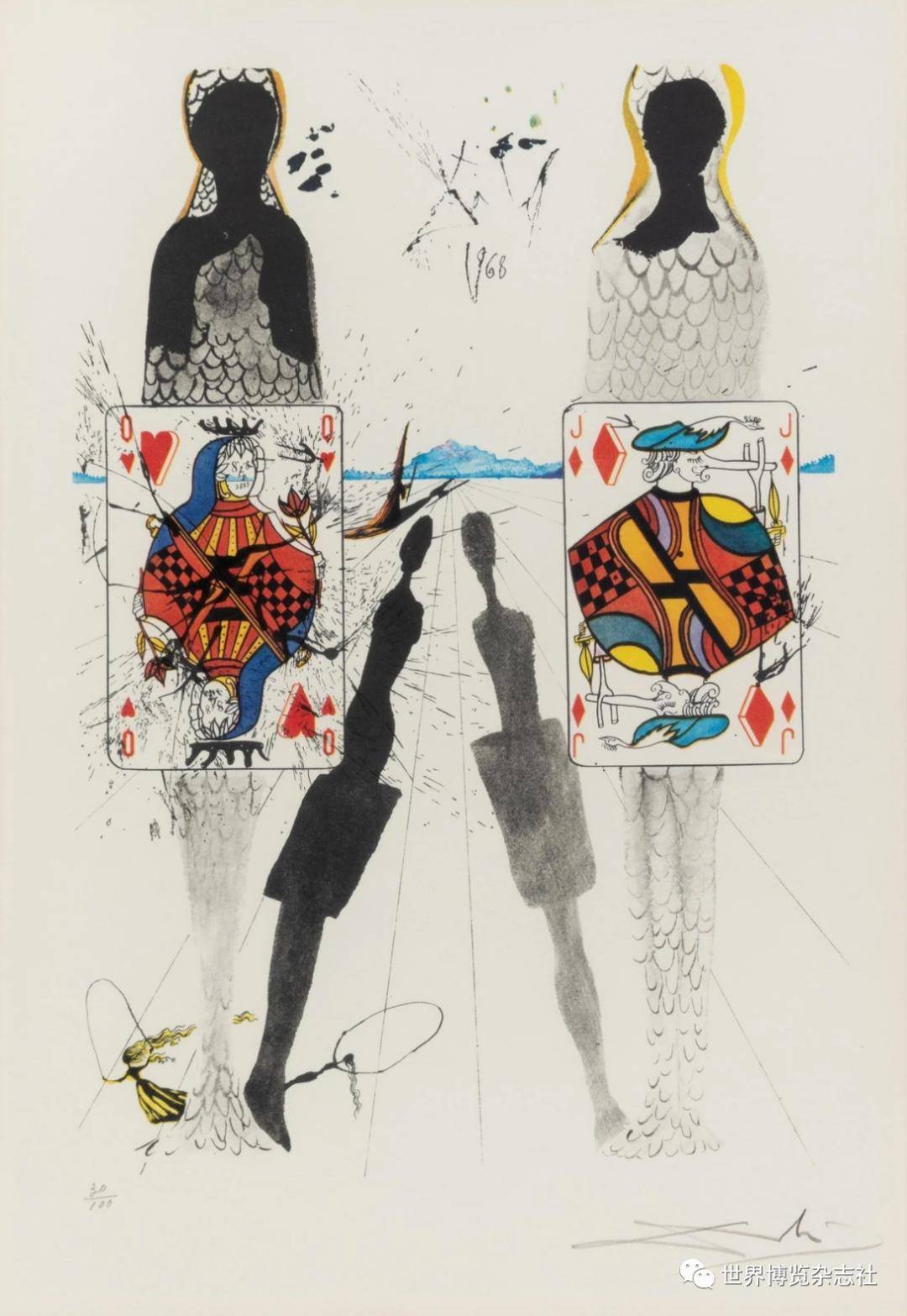

或是因为与现代文学的发展轨迹有诸多交集之故,上世纪的艺术大师不乏为文学作品跨刀跨界之人,比如马蒂斯的《尤利西斯》与《恶之花》,毕加索的《吕西斯特拉忒》与《不为人知的杰作》。达利也同样是最爱绘制插图的艺术家,就笔者所见过的旧书珍本而言已是蔚为大观:1945年的《切利尼自传》,1946年的《堂吉诃德》,1946年的《麦克白》与1947年的《皆大欢喜》,1947年的《蒙田随笔》,1952年的《神曲》,1969年的《爱丽丝漫游仙境》,1970年的《圣经》,1972年的《十日谈》……甚至在1966年达利还为毛主席诗词绘制过8幅版画插图。

在达利所有的插图作品里,最著名的无疑是《爱丽丝漫游仙境》,因为那是一个造梦者向另一个梦游者的致敬;但是我最喜欢也是我唯一藏有达利亲笔签名的书,是1946年限量版的《切利尼自传》,这本书中那些风格极其鲜明的线条、构图与色彩充满了瑰奇、夸张甚至变态的想象力,是我对达利最直观也最早的叹服。无论是灵感还是插图的完成度,达利无与伦比的洞察力和象征的复杂性都是显而易见的。他的每幅插图都像是一次古典、现代与超现实的相遇,尽管我们未必能准确领悟图文间的逻辑关系,但这恰是达利视角下的艺术思想,那种非合理现实中的哲学内涵。